こんにちは、もちこです。

SNS、YouTube、スクールで

「ポートフォリオを作りましょう」って、よく耳にしますよね。

そうはいっても、初心者にとって、

📍実績がない

📍誰かに見せるのが怖いし…

📍そもそもポートフォリオって何?作品集?

そんなふうに感じているかもしれません。

その気持ちよくわかります、実績がないとポートフォリオを見せることも不安ですよね。

でも、結論からお伝えすると、実績がなくてもポートフォリオは作れます。

そしてたくさん作品をポートフォリオに載せる必要、ありません。

「作った方がいいのはわかってるけど、不安だし、作り方もよくわからない…」

そんな理由でずっと後回しにしていた方に向けて、

この記事では、

初心者さんでも“たった1作品”からポートフォリオを始めてOKな理由と、実際の作り方・使えるツールをご紹介します。

ちなみに私は、未経験から在宅フリーランスのWebデザイナーとして働いています。

この記事では、実際に採用担当者からポートフォリオについて聞いたことや、

「どんな点を見られているのか?」という視点も合わせてお伝えしていきます。

そもそもポートフォリオって何?作品集とどう違うの?

ポートフォリオのイメージは、

すごい作品を見せる場所

などと考えて初心者の方は自らポートフォリオへのハードルを上げていませんか?

私も、ポートフォリオに載せる実績がほしい、とコンペに参加しまくったことがありましたが、それほど重要ではなかったです。

制作したときの、考えた意図が伝わればいいのだから“1作品からでいい”のです。

なぜなら採用担当者やクライアントは、実績がどうか、ということよりも、あなたの視点を見たいと考えているからです。

「まだ出せない…」と悩んでいた私の話

わたしはデザイン初心者の頃、「実績もないし、出せない」と思ってずっとポートフォリオを作れずにいました。

でも最初から実績があったわけではなかったです。

作ったものは、スクールで作ったバナーだけでした。

そんな風に思って、なかなか作れずにいました。

でもある時、

と、ふと思いました。

Canva のテンプレートを使って、1 枚だけポートフォリオを作ってみたんです。

作ってみると不思議な事に、

「デザインやっている人」感があって、誰かに見せても良いかも!」

そう思えるようになりました。

ポートフォリオに必要なのは「作品」より「考え方」

ポートフォリオと聞くと、

そんなふうに思っていませんか?

でも実際採用担当の方が見ていたのは、「どう考えて作ったのか」なんです。

特に、初心者や未経験者の場合、

「この人はちゃんとユーザーのことを考えられる人か?」

が評価の基準になります。

大切なのは、

📍どんな人のためにつくったのか

📍どんな課題があって

📍どうやって解決しようとしたのか

このプロセスを盛り込むことによってポートフォリオの価値がグンと上がります。

課題解決テンプレート(そのまま使ってOK!)

ユーザー: 30代女性・子育て中のママ

課題: 子ども連れで気軽に行ける美容院が見つからない

解決策: 「キッズスペースあり」などの安心要素を目立たせたLPデザインに

工夫: 柔らかい色・信頼感のあるフォント・空間を活かしたレイアウトにした

ポートフォリオには、作った作品とともに、上記の内容のように制作意図を載せてみてください。

実際私が初心者の頃、作り立てのポートフォリオを見ていただいた方がおっしゃっていたことは、

📍デザインに関する基本的なことができているかどうか。

📍訴求したいメッセージが伝わるようなデザインになっているのか。

📍どんなデザインが得意なのか。

📍デザインを制作する際気を付けていることは何か。

など、制作したデザインを一つ一つ意図を確認されることもありました。

たとえ実績がなくても、誰のどんな問題を解決したいのか、そのために何をどう考え作品を制作したのか、考えられる人ということが伝わる価値の高いポートフォリオになりますよ。

初心者が選びやすいおすすめのツール3選

考え方を書けばいいのは分かったと思いますが、

でも、どこでどうやって作ればいいの?

そう思われる方に、簡単に作ることができるツールをご紹介します。

どれも、無料で使え、特別なスキルがなくても作ることができますので試してみてください。

①Canva|デザインが苦手でもテンプレで作れる!

Webデザインの強い味方、Canva 。

操作性が直感的でデザインツール初心者でも簡単に使いこなせます。

A4サイズのテンプレートを使って、1枚から複数枚までポートフォリオPDFを作成可能。

写真や装飾も豊富なので、見た目を整えることも簡単にでき初めてのポートフォリオでもきれいに整えやすいです。

こんな人におすすめ

✔ デザインが苦手だけど形にしてみたい

✔ 1枚でサクッとPDFにしたい

✔ バナーやチラシ風にまとめたい人

②Notion|気軽にまとめられる”ポートフォリオメモ帳”

自分だけのまとめページのような使い方ができます。

非公開にできるので、とりあえずの練習用に作成してみてもいいのではないでしょうか。

URLで共有することも可能なので、URLを知っているひとに共有できるように設定すれば、案件応募の際にプロフィールに添付することもできます。

ポートフォリオに載せる作品が増えてきたら一覧化できるので、情報整理に適しています。

こんな人におすすめ

✔ まずは「見せない前提」で安心して始めたい

✔ 文章多めで“思考を整理”したい人

✔ コーディング不要で“Webページ風”にしたい

③Googleスライド|プレゼン感覚で複数ページ構成にできる

PowerPointのような感覚で使えて、作品1つずつをスライド形式でまとめられます。

スマホからも、PCからも見やすく、こちらもURLで共有もできます。

自己紹介→作品→意図説明→まとめのような構成が得意です。

こんな人におすすめ

✔ 複数作品を入れたい人

✔ シンプルでもしっかり“見せたい”人

✔ Web上での閲覧用として使いたい人

ツールはご自分の用途や使いやすさに合わせて選んでみてください。

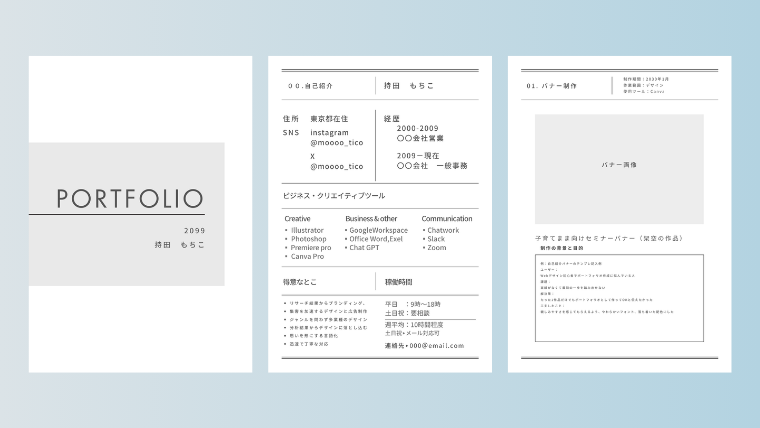

たった1作品でもOK!PDFでポートフォリオを作る手順

こちらでは実際、PDFのポートフォリオを作る手順をお伝えしていきます。

今回は一番手軽に始められるCanva +PDF形式を例に解説していきたいと思います。

Step 1:Canvaで「A4横」テンプレートを選ぶ

Canva にはテンプレートが豊富にそろっておりますので、まずは自分で1から作らなくても大丈夫です。

「ポートフォリオ」と検索するとたくさんのテンプレートが表示されますので、まずはお好みのデザインを選んでみてください。

形式は「A4 横」または「プレゼンテーション」形式を選びます。

Step 2:まずは「1作品だけ」でOK!

まずは1作品載せましょう。

架空のテーマで大丈夫です。

バナー、チラシ、SNS投稿…など、なんでも大丈夫です。

今の自分の考えをまとめることが目的です。

ですので、キレイにできた作品である必要はない、ということを忘れないでくださいね。

Step 3:「考え方(意図)」をテンプレートで書いてみる

デザインの説明には、以下のテンプレを使って作ってみてください。

📝課題解決テンプレート

ユーザー:

誰に向けて作ったのか?

課題:

その人がどんな悩みや課題を持っているのか?

解決策:

その課題をどうやって解決しようとしたのか?

工夫したこと:

なぜこのレイアウト/色/フォントにしたのか?

例:自己紹介バナーのテンプレ記入例

ユーザー:

Webデザイン初心者でポートフォリオ作成に悩んでいる人

課題:

実績がなくて最初の一歩を踏み出せない

解決策:

たった1作品だけでもポートフォリオとして作ってOKと伝えたかった

工夫したこと:

親しみやすさを感じてもらえるよう、やわらかいフォント、落ち着いた配色にした

この制作意図に関する記載は、制作シート全体の中で、

・作品のイメージ画像(ビジュアル)→50%

・文章での説明(=制作意図)→50%

つまり、1枚の制作シートに、イメージ画像ばかりになり過ぎず、文章ばかりでもなく、半分ずつのバランスが適切です。

Step 4:タイトル/名前/連絡先も入れておくと◎

ポートフォリオを見ていただいた方がスムーズにあなたにお仕事を依頼していただけるように内容にしておくと親切です。

例えば、載せておくといい内容は以下の通りです。

・名前

・連絡先(メールなど)

・使用ツール(デザインツール、事務系ツール、連絡ツール、データの受渡しツールなど)

無理に整えすぎなくても大丈夫なので、今の自分ができることを等身大で記載しておくことをおすすめします。

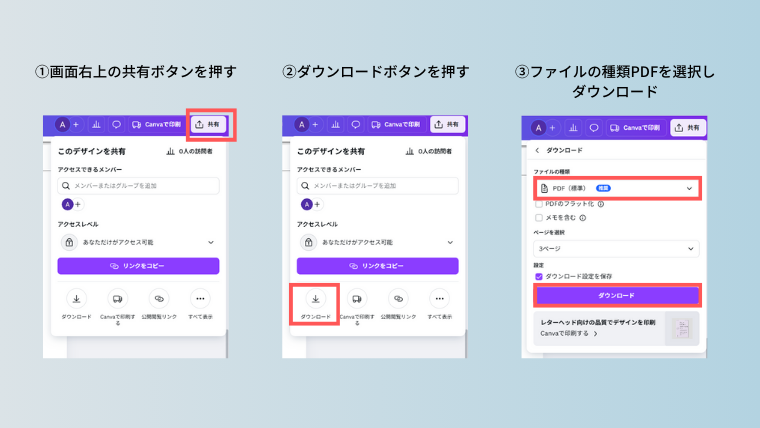

Step 5:PDFで書き出して保存

ポートフォリオに載せたい内容が完成したらPDFで書き出してデータをお渡しできるようにしていきます。

手順は以下の通りです。

Canvaの右上「共有」→「ダウンロード」→「PDF(印刷)形式」で保存

お疲れさまでした!これでポートフォリオのできあがりです。

公開しなくても大丈夫です。

とりあえずここまで作れたらもうお渡しできるポートフォリオになったので、作品を増やしていったり、実績ができたら移し替えたりしてみてください。

まとめ|ポートフォリオは“思考の棚卸し”から始めていい

ポートフォリオは実績がなくても、作品が1つだけでも作れます。

デザインの意図を言葉にして伝える→“思考の棚卸し”それこそが一番大事。

ですので、まずは練習だと思って作品ができたらポートフォリオに載せることからはじめるといいですよ。

今回は、テンプレートを使ってみましたが、ポートフォリオ自体にこうしなければならないという決まりはないので、機会があればオリジナルで作る挑戦もしてみてくださいね。

最後まで、読んでいただきありがとうございました。

またお気軽に覗いてみてください。

もちこ